Similar Posts

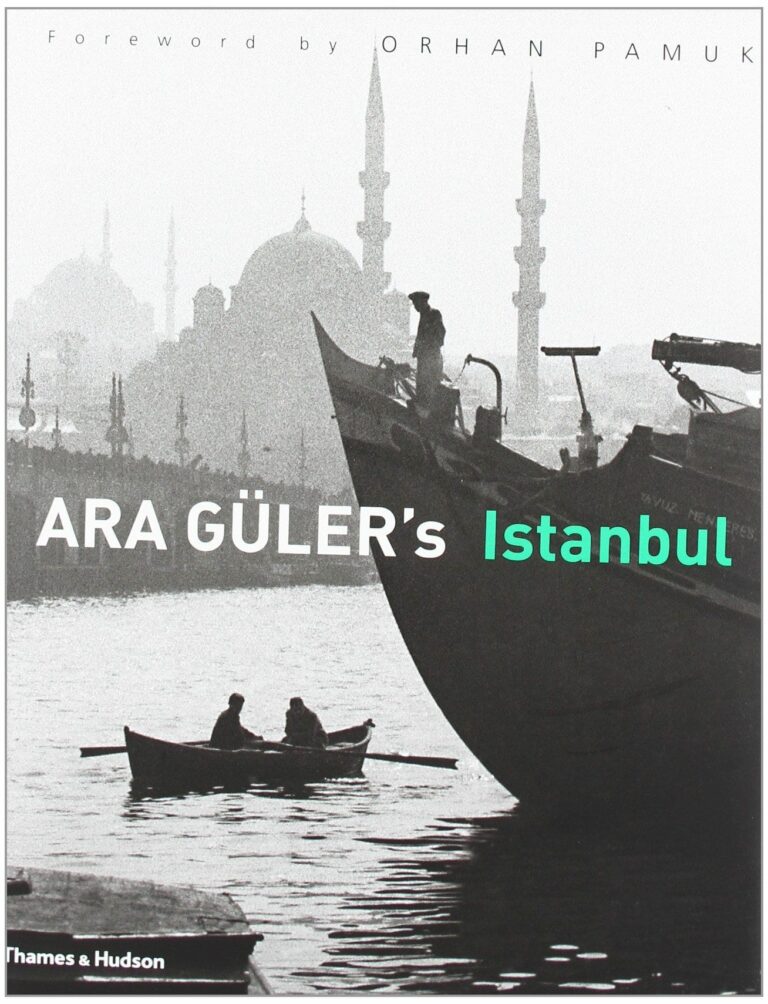

Ara Guler’s Istanbul: 40 Years of Photographs

トルコの写真家アラ・ギュレル氏が送る古き良きイスタンブールの顔。 1940年代から80年代までのイスタンブール。 (英語) Ara Guler’s Istanbul: 40 Years of Photographs at アマゾン・ジャパン アラ・ギュレル ウエブサイト Ara Guler website

レマン トルコの風刺かわら版

レマン Leman トルコの風刺かわら版 左よりの週刊誌であるこのかわら版は、もともとリモン(Limon トルコ語でレモンを意味する)という名前であったが、政府を批判する内容を含むために幾度も廃紙を余儀なくされ、そのたびに名前を少しずつ変え今に至っている。 週刊誌 全16ページ 値段 3.5リラ(約140円)2015年9月現在 紹介したいのは2015年9月30日号 表紙 点呼を取る先生が一人ずつ生徒の名前を呼ぶ。生徒たちは“Burdaここです!”と答える。最後のエリフちゃんは天国の雲の上から”ここです“という。テロ事件で亡くなった女の子エリフちゃんのことを語る1枚。 2ページ 文学好きで心の優しい男性を主人公にしたシリーズ。 2ページ 怠惰な独身男シリーズ。”動きたくない!”をモットーに生きる男ベズギン・ベキルの冒険フル人生。 3ページ (下中央)「休みにはどこかに行かれたんですか?」「行ったには行ったんですが、時間がなくて車を降りずに帰ってきました。往復に9日間かかったんですよ。あなた方は?」「私たちはどこにも行けませんでした。車で9日間ボスボラス橋の渋滞にひっかかっていたんです。」←お休みの移動やUターンラッシュは日本にも共通するものがありますね。 4,5ページ 6,7ページ 8,9ページ 10ページ左上 肉屋での主婦と店主の会話 主婦「誕生日パーティーの予約がしたいんですけど」 店主「ここは肉屋ですよ奥さん?」 主婦「息子がここがいいって言うんですもの、いいじゃないの!何人分の席を用意してくださるのかしら?」 店主「近頃のパーティーだの誕生日会だの、まったくわからん!どうしちまったんだみんな。いいだろう、祝ってやろうじゃないか。金は要らねえよ。店先に2つばかりテーブル出せばいいんだろう?」 主婦「ケーキは誰が担当されるの?」 店主「はあぁ??!!」 ←トルコでは誕生日を大々的に祝うという習慣がもともとなかったが、近年西洋の影響をうけ、パーティーブームが起こっていることを受けて描かれたもの。 13ページ (中央) ワニ夫婦の会話 「今日外食しようかダーリン?」「いいわね」 (陸のサルを捕えて)「瞬殺だぜ!」「(外食っていうからもっとおしゃれなところを期待してたのに)乱暴な人と結婚したもんだわ!」 14,15ページ 16ページ 関連記事 ・ペングエン トルコの風刺かわら版 ・ウイクスズ トルコの風刺かわら版

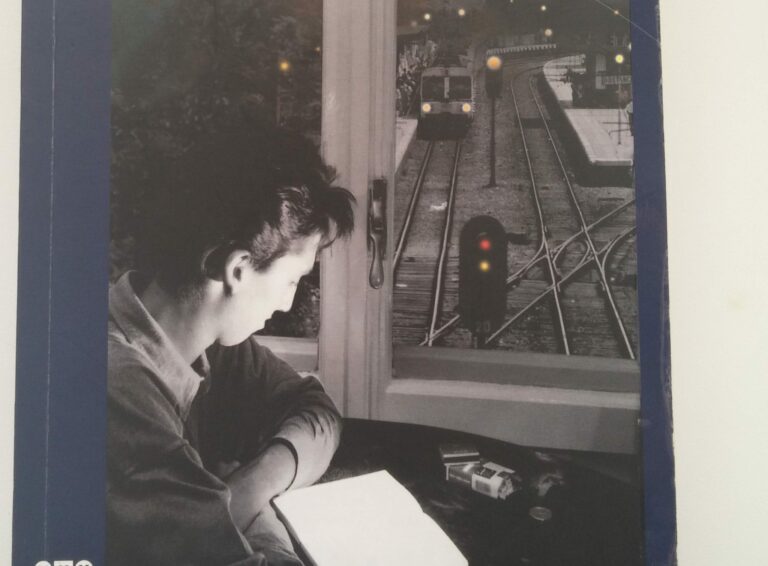

『新しい人生』オルハン・パムク

『新しい人生』 Yeni Hayat 藤原書房 2010年 オルハン・パムク(著) 安達智英子(翻訳) <あらすじ(裏表紙より)> 「「ある日、一冊の本を読んで、ぼくの全人生が変わってしまった。」工科大学に通う平凡な大学生だった主人公は、美しい女子学生ジャーナンが持っていた本を古本市で購入し、その本の圧倒的な力にすっかり魅了されてしまう。主人公はジャーナンに心を奪われるが、ジャーナンの恋人メフメットが突然の銃撃事件で撃たれ、直後に二人は現場から失踪する。二人が自分と同じく本によって人生を狂わされたことを知った主人公は、二人の行方と、本に記された「新たしい人生」を探し求めて、長距離バスを乗り継ぐ旅に出る。 やがて再開を果たした主人公とジャーナンは、メフメットを負ってトルコ全土を巡る旅を続ける中で、銃撃事件の背後に、トルコの西洋化に抵抗する秘密組織の存在を知る…。刊行時にトルコで史上最速の売行きを達成した、ノーベル文学賞受賞作家の小説第五作。」 購入はアマゾンから 関連記事

トルコで私も考えた 高橋ゆかり

トルコで私も考えた トルコについての本は数多くある中、漫画家の高橋ゆかりさんの「トルコで私も考えた。」は格別に面白い。トルコにリポーターとして渡った高橋さんは最初は完全に外から見ていたトルコに次第に溶け込んでいきます。トルコ人の旦那さんとの出会いや結婚後の日本での生活ぶりまで語ってある5冊のシリーズは貴重な比較文化資料とも言えるでしょう。 Amazon Japan アマゾン・ジャパン

LoveTurkeyスペシャルインタビューwithジャン・チャクムル

Can-san, tekrar tebrik ederiz. İzninle senli hitap edebilir miyiz? Aşağıya sorularımızı yazdık. Samimi cevaplarını bizlerle paylaşırsan çok sevineceğiz. ジャンさん、改めて優勝おめでとう。堅苦しくない話し方にさせてもらうよ。質問は以下の通り。率直に答えてくれればとても嬉しいな。 S1 Japonya’da yaşayan Türkler olarak bir Türkün Japonyadaki bir yarışmada birinci olması göğsümüzü kabarttı. Birçok röportaj vermiş oldugunu tahmin ediyoruz ama bir kez daha sormak istedik. Genel olarak Hamamatsu yarışması hakkındaki izlenimlerin nasıl? Q1 日本在住のトルコ人として、トルコ出身の君が日本で開催されたコンクールで優勝したことには感無量だよ。これまでたくさんのインタビューに答えてきたと思うけれど、ここでもう一度、浜松でのコンクールの感想をきかせてもらえるかな。 Can Hamamatsu…

日本人視点で楽しむ現代トルコ音楽 ŞEBNEM FERAH シェブネム・フェラフ

第4回 もう早いもので、季節は段々春へと向かっています。 早いところでは、春一番がもう確認されていますね。 3月8日は国際女性デー(International Women’s Day)だったということで、一足遅れてますがこの方を。 Şebnem Ferah – Birileri Var (2014) 誰かがいるのだ かなりキャリアの長い女性歌手の一人で通称Şebo、私は個人的に「Şebo姐」と呼んでいたりします。 元々「Volvox」というハードロック女性バンドで活動していたのですが、進学諸々でソロ活動に転じます。 このMVはホラー風味ですが、このシャウトが堪りません。 トルコでは「ロックの女王様」というと、Şebo姐で間違いないようです。 さて、例に漏れずいい曲が沢山あるので、少し紹介しておきます。 Şebnem Ferah – Sil Baştan 人生のやり直し(10 Mart 2007 İstanbul Konseri) これ、とってもイイんですよね( *´艸`) (↑YouTubeで視れる、このコンサートの映像(1時間強)がありますので、興味のある方は検索してください) Teoman – İki Yabancı ft. Şebnem Ferah (2000) 知らない者同士の二人 Teoman氏とのデュエットです。この曲で初めてŞebo姐を認識しましたが…とてもいい曲です。 そして、2人とも若い! (≧▽≦) Birileri VarSen hiç korkma, hiç utanma neysen öyle ol Sen vazgeçme, yine…