Similar Posts

映画監督 セミフ・カプランオール Semih Kaplanoglu

映画監督 セミフ・カプランオール Semih Kaplanoglu トルコを代表する映画監督、劇作家 (1963年4月4日-)トルコ、イズミル出身。大学で映画を学んだ後、一旦は広告会社でコピーライターとして働く。その後、撮影助手として映画の世界に。 2001年、初の長編映画『みんな自分の家で』はイスタンブール国際映画祭において年間最優秀トルコ映画賞を、アンカラ国際映画祭では作品賞など4部門で受賞。翌年、第15回シンガポール国際映画祭でも監督賞とアジア映画賞を受賞した。 その後、映画制作会社カプラン・フィルム・プロダクションを立ち上げ、2005年に映画『天使の墜落』 Melegin Dususuを同社で製作。本作は、ナント三大陸映画祭とケララ国際映画祭でグランプリを受賞。2作連続の出品となったイスタンブール国際映画祭では国際映画批評家連盟賞を、アンカラ国際映画祭では審査員特別賞を受賞した。 その後、自身の半生を元に、一人の人物の壮年期から幼年期までを遡っていく形で描く三部作の製作を始め、2007年に1作目の『卵』を発表。第60回カンヌ国際映画祭の監督週間部門で上映された他、イスタンブール国際映画祭とニュルンベルク映画祭、アンタルヤ・ゴールデン・オレンジ映画祭でグランプリを、ファジル映画祭で監督賞を受賞。 また、主人公の親戚の娘を演じたサーデット・アクソイが多くの女優賞を獲得した。2008年に発表した2作目の『ミルク』は、第65回ヴェネツィア国際映画祭のコンペティション部門で上映された他、イスタンブール国際映画祭で観客賞と国際映画批評家連盟賞を受賞した。 2010年に発表した3作目の『蜂蜜』は、第60回ベルリン国際映画祭で金熊賞とエキュメニカル賞を受賞。初の世界三大映画祭での受賞となった。これらは主人公の名前を取って「ユスフ三部作」と呼ばれている。 関連記事 ・ユルマズ・ギュネイ ・フェルザン・オズペテク

アフメット・ハムディ・タンプナル Ahmet Hamdi Tanpinar

アフメット・ハムディ・タンプナル Ahmet Hamdi Tanpınar (1901年6月23日‐1962年1月24日)トルコの小説家、短編小説家、詩人、教師、翻訳家、文学史学者、政治家。 トルコ共和国の教師第一世代の一人であった彼は、「Bursa’da Zaman(ブルサで時間は)」という詩で一躍有名になった詩人である。学者や翻訳家など多くの顔を持つ彼の代表作は「Huzur(心の平安)」と「Saatleri Ayarlama Enstitusu(時間調整研究所)」という二つの小説である。 日本語で出版されているタンプナルの著作としては『心の平安(Huzur)』がある。 『心の平安 (Huzur)』詳しくはこちら Wikipedia 関連記事 ・オルハン・パムク ・オスマン・ネジュミ・ギュルメン

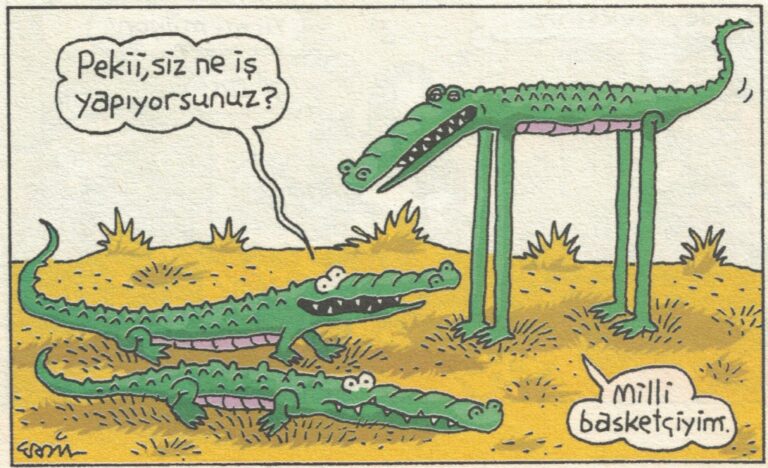

今月のトルコの風刺漫画 2018年9月 エルディル・ヤシャロール

今月のトルコの風刺漫画 2018年9月 エルディル・ヤシャロール エルディル・ヤシャロール 風刺漫画家 プロフィール 辞書で検索 –Pekii, siz ne iş yapıyorsunuz? –Milli basketçiyim.

Kolay Japonca! 41 – 50 やさしい日本語!

Japonca harflere devam! 5 Sırada 4 var. Üst üste dört çizgi olmalı. Evet öyle. Ancak okuması zor diye terk edilmiş, yine de dörtgenimsi başka bir harfle yazıyoruz. Romalılar da III’ten sonra IIII yerine IV yazmıştır. Ancak bin yıl sonra saat îcat olunca VI ile karışmasın diye IIII rakamını dirilttiler. Beş rakamı Gora filminden:) Üstte gök…

『雪』【新訳版】オルハン・パムク

『雪』 Kar【新訳版】上・下 2012年 ハヤカワ書房 オルハン・パムク(著) 宮下遼(翻訳) <あらすじ(上)> 「雪が降りつづくトルコの地方都市カルスに赴いた詩人Ka。そこで彼は、宗教や信念、民族をめぐる衝突に否応なく巻き込まれていく。」 購入はアマゾンから (順に上、下巻) 関連記事