Similar Posts

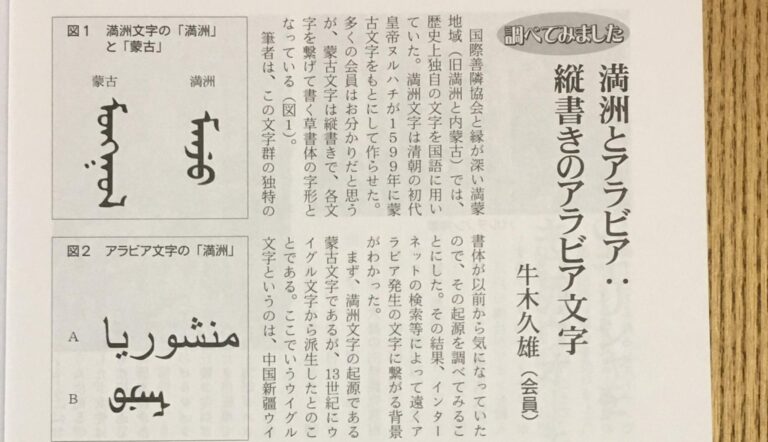

記事紹介:「縦書きのアラビア文字」牛木久雄

記事紹介:「縦書きのアラビア文字」 牛木久雄 国際善隣協会会員 機関紙「善隣」2016年5月号に掲載の面白い記事を紹介します。

作家 オルハン・パムク Orhan Pamuk

オルハン・パムク Orhan Pamuk (1952年6月7日‐)トルコの小説家、劇作家、2006年ノーベル文学賞受賞者(トルコ人初)。 彼の著作は1100万冊以上売り上げ、60以上の言語に翻訳された。トルコ人の作家の中で、世界で最も有名な人物だろう。 2005年、スイス紙へのインタビューにおいて、国内でタブー視されているアルメニア人虐殺問 題に関し、政府は100万人のアルメニア人と3万人のクルド人を虐殺した事実を認めるべきだと発言したとして国家侮辱罪に問われ、世界のメディアから注目 を浴びた(2006年1月に不起訴)。国際的に認知される有名作家パムクの発言はトルコの欧州連合(EU)加盟問題に関わるトルコの人権問題にも波及した。パムク自身は、長年タブー扱いされていた問題も触れられるべきだという意図で行った発言だとしている。 日本語で出版されている作品はこちら↓ 無垢の博物館 Masumiyet Müzesi 白い城 Beyaz Kale 雪 Kar 新しい人生 Yeni Hayat 私の名は赤 Benim Adım Kırmızı

日本語で読む「ナーズム・ヒクメット」

日本語で読む「ナーズム・ヒクメット」 トルコ文学を代表する詩人ナーズム・ヒクメットの作品は1960年代から日本でも紹介されている。広島の原爆で命を落とした少女をテーマにした「死んだ少女」は今でも日本歌曲として歌い続けられている。 トルコで8年間暮らした日本人の方がトルコ語から訳した詩をもとのトルコ語と一緒に紹介したい。 Heartland Asagoのブログから引用 「 KEREMのように 」 (KEREMはあるトルコ文学作品に登場する情熱的な男性の名) 空気は鉛のように重い! 叫び 叫び 叫び 叫 ん で い る 走れ! 鉛を 熔かす ために 呼 び か け て い る 彼は私に言う ― お前は自分の声の情熱で灰になってしまうだろうよ Keremのように 燃えながら 苦悩はあまりにも多く、しかしそれは私にとって無いにも等しい 心のなかの 2つの耳は 何も聞こえない 空気は鉛のように重い… 私は彼に言う ― 灰になってやろうじゃないか Keremのように 燃えながら 俺が燃えなければ お前が燃えなければ 俺達が燃えなければ 一体どうやって抜け出せるというのだ? この暗闇から明るいところへ 空気は大地のように肥え 空気は鉛のように重い 叫び 叫び 叫び…

ナショナル・ジオグラフィック・テュルキイェ ナショジオトルコ版

ナショナル・ジオグラフィック・テュルキイェ ナショジオトルコ版 日本でもおなじみのこの雑誌、180か国以上で読まれているが、すべての国の言語で出版されているわけではない。限られた言語の中でも、トルコ語版があるので、紹介しよう。 月刊誌 値段 10リラ(約40円) 紹介するのは2015年10月号 表紙 タイトル「オオカミの海」海オオカミは、ヤギが何かなど知らない。海でありつけるものは何でも 食らう。 2ページ(左)目次 本号の記事はカナダ、南アフリカ、スウェーデン、ミャンマーから 関連記事 ・写真集 TURKEY:The Land of the Crescent Moon

ショック トルコの大衆新聞

ショック トルコの大衆新聞 Şok 2002年に創刊された大衆新聞。 スローガンは「(どの政党や人物にも)寄らない、庶民の味方」 日刊紙 全12ページ 値段75セント(約30円)2015年10月現在 紹介するのは2015年10月4日版 表紙 大見出し「夫にストレートパーマ」 “母さんのカードを勝手に使うな”という夫に向かってヘアアイロンで妻が襲いかかった! 4ページ(左) 「私がトルコで一番セクシーな女よ!」 ある男性誌で「一番セクシーな女性」に選ばれた歌手のケンディは、まさか自分が選ばれるとは思っていなかったと驚きつつ、「選ばれたのだったらトルコ一セクシーな女は私ね」と語った。 6,7ページ 「腹心の友」と題されたこのページには、恋愛相談や出会いを求めるメッセージ(中には男性の顔写真付きのものも)が並ぶ。 8ページ(左)クロスワードパズルなど 9ページ(右)健康 「男性の12人に一人は前立せんがんを患う!」 「鼻の整形の前に聞くべき質問」 「肝硬変はアルコールだけが原因じゃない」 関連記事 ・ハスレット トルコの風俗新聞

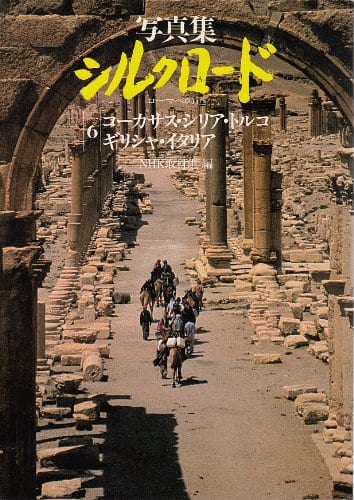

写真集シルクロード―ローマへの道 (6) コーカサス・シリア・トルコ・ギリシャ・イタリア

写真集シルクロード―ローマへの道 (6) コーカサス・シリア・トルコ・ギリシャ・イタリア 1984年 NHK取材班(著) 大塚清吾(翻訳) <内容> 古くから商業の途絶えることのなかった絹の道、シルクロード。アジア世界とヨーロッパ世界をつないだこの道をテーマに作られたこの写真集においても、トルコは非常に重要な位置を占めている。 ご購入はアマゾンから 関連記事 ・写真集 TURKEY:The Land of the Crescent Moon ・Istanbul: City of a Hunderd Names