ムラト・ボズ Murat Boz

ムラト・ボズ Murat Boz

(1980年3月7日‐)

2004年、ニル・カライブラーヒムギルのによる「ブロンズラシュマク(日焼けする)」でセンセーショナルなデビューを飾って以降人気上昇中。

人気曲には自らMVで演じてもいる映画「Hadi Insallah」主題歌「Elmanin Yarisi(リンゴの半分)」など

関連記事

(1980年3月7日‐)

2004年、ニル・カライブラーヒムギルのによる「ブロンズラシュマク(日焼けする)」でセンセーショナルなデビューを飾って以降人気上昇中。

人気曲には自らMVで演じてもいる映画「Hadi Insallah」主題歌「Elmanin Yarisi(リンゴの半分)」など

関連記事

【タタール・コンサートのお知らせ】 (中村瑞樹様より引用) 来たる10月19日から始まる国際会議に先駆け、東海大学にてタタール音楽・楽器・舞踊のコンサートが開催されます。タタールスタンから一流のアーティストとMCが参加する予定で、本来であれば無料では見られないものが無料で一般公開されるので、来なきゃ損です! また、普段はウズベキストに擬態しつつも本来は”タタリスト”である中村は、このコンサートには歌手として参加し、思いっきりタタール語で歌う予定ですので、この貴重な瞬間を見逃してはいけません。詳細は以下の通り。 日時:2015年10月18日(日) 16:30〜19:30 場所:東海大学湘南キャンパス 松前記念館 備考:入場無料、事前登録制 ([email protected]まで) その他、タタールの茶やお菓子、書籍も販売される予定です。

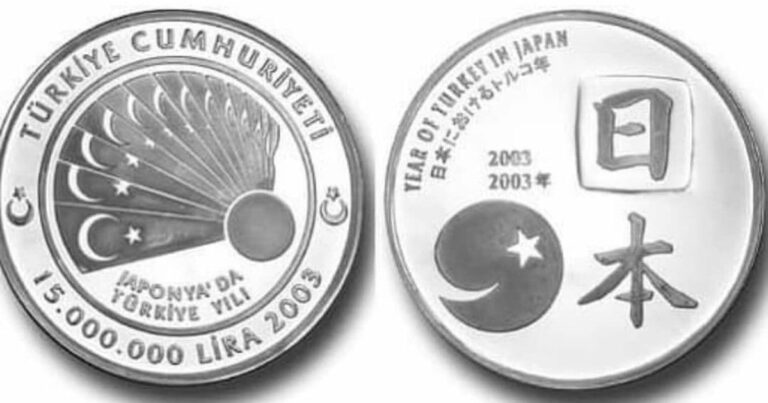

トルコの歌手 トルコの代表的な歌手、と単に言ってもスタイルもジャンルも様々。ここでは国際的に人気な歌手を中心に何人か紹介しよう。 トルコ・ロック界のパイオニア バルシュ・マンチョ TVコンテストから生まれたシンデレラガール ベンギュ 妖艶な大スター ギュルシェン ベルギー出身のトルコ人R&Bシンガーソングライター ハーディセ トルコPOP界の女王 ハンデ・イェネル 独特のパフォーマンスでファンを魅了 ハイコ・ジェプキン 20世紀最大のソプラノオペラ歌手 レイラー・ゲンジェル 人気沸騰中のイケメン歌手 ムラト・ボズ 90年代を代表するロックシンガー テオマン デビュー曲でいきなり大ヒット ムスタファ・サンダル ユーロビジョン2003優勝者 セルタプ・エレネル 80年代トルコPOP回の女帝 セゼン・アクス 『Chu!Chu!は恋の合言葉』は日本でもヒット タルカン 関連記事 ・トルコの小説家 ・トルコの映画監督

Tokyo gezisinin bu bölümünde Harajuku’yu anlatacağız. Tren bağlantıları için işinize yarayacak sayfaları tekrar verelim:https://world.jorudan.co.jp/mln/en/?sub_lang=nosubhttp://www.hyperdia.com/en/ 2 Harajuku Harajuku 1964 Tokyo Olimpiyatlarında sporcular için olimpiyat köyüydü. Sonra cosplay sevenlerin bol bol gezdiği ilginç bir ortam olarak ünlendi. Şimdilerde bu pek görülmese de hala görecek başka çok şey ver bu civarda.Varış: Metro Chiyoda ve Fukutoshin hattı Harajuku (Meiji…

今月のトルコの風刺漫画 2016年12月 セルチュク・エルデム セルチュク・エルデム 風刺漫画家

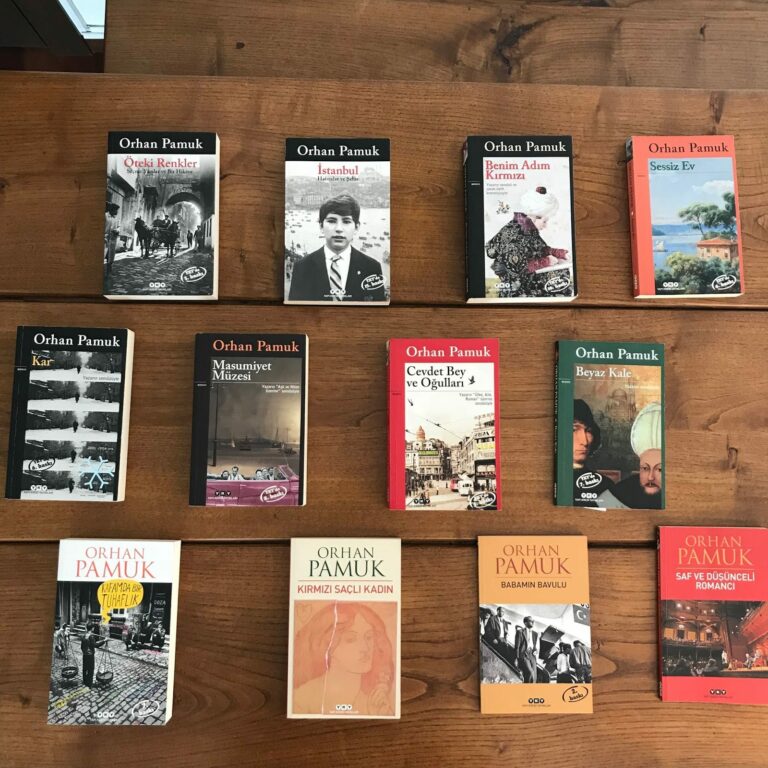

『白い城』 Beyaz Kale 2009年 藤原書店 オルハン・パムク(著) 宮下遼、宮下志朗(翻訳) <あらすじ> 舞台は17世紀のイスタンブール。ナポリへの航海中に海賊にさらわれ、奴隷としてイスタンブールにやってくるヴェネチア人学生が主人公だ。彼はのちに「師」と呼ばれる、自分と見間違うほどよく似た男の奴隷となる…

Japonca harflere devam! 12 ve son grup! Kolay birkaç harf vereyim. Aşağı, alt anlamındaki harf 下 şita Karşılaştırmanın temeli olan uzun bir çizginin altına kısa çizgi çekilmiş. İki ile karışmasın diye bugünkü hāline gelmiş olmalı. Sarkaç imgesine çok yakın. Yukarıdan aşağıya salınan ipler imajı var. Zor soru. Bildiğiniz harflerden dördü var: Gökler 天 + Altında…