Similar Posts

レイラー・ゲンジェル Leyla Gencer

レイラー・ゲンジェル Leyla Gencer (1928年10月10日-2008年5月10日)トルコのソプラノオペラ歌手。 20世紀最大のソプラノ歌手の一人として挙げられる歌手。 1950年代初期から1980年代半ばまで主にイタリアで活動していた。70以上もの役をこなし、西洋では「トルコのディーバ」「la Regina(女王)」としても知られている。 トルコの「devlet sanatçısı (国家の芸術家)」の称号も与えられた。 レイラー・ゲンチェル「Vivaldi: Sposa son disprezzata Leyla Gencer – Donizetti – Anna Bolena – Piangete voi…Al dolce guidami Leyla Gencer – Oh! s’io potessi dissipar le nubi (Il pirata) 1974 – Bellini Leyla Gencer – Vivaldi: Sposa son disprezzata Leyla Gencer sings Norma: finale “Deh, non volerli vittime” Leyla Gencer…

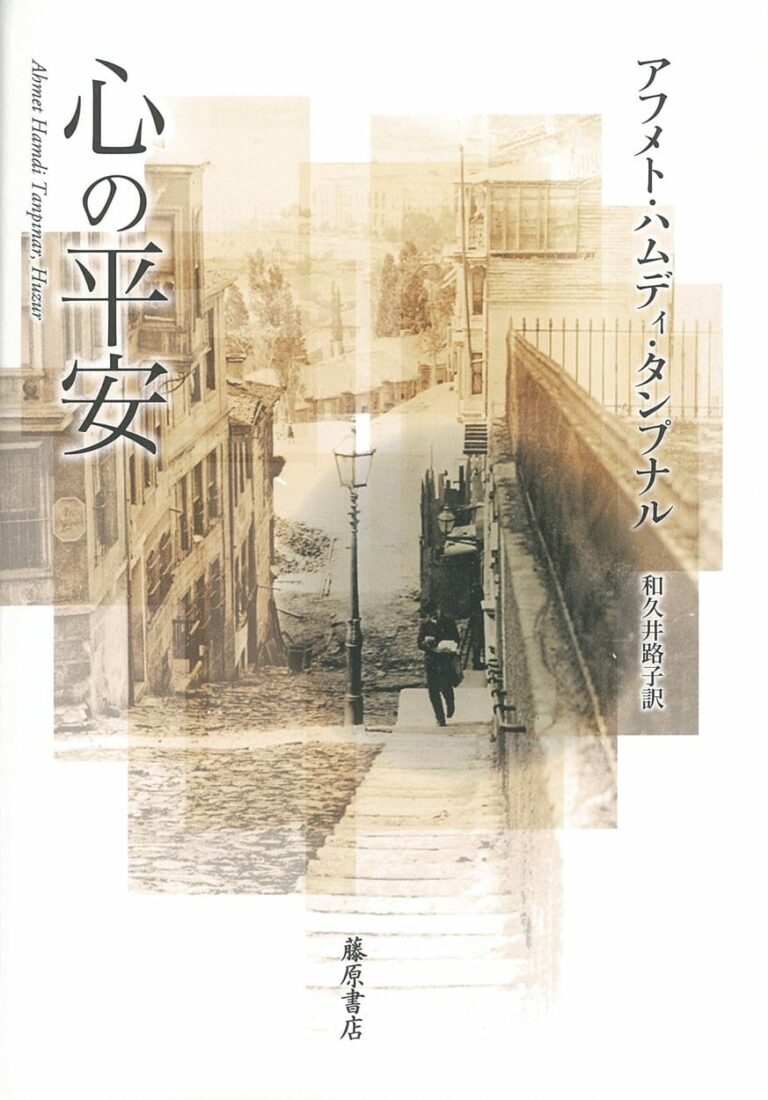

『心の平安』 Huzur

『心の平安』 Huzur 2015年藤原書店 アフメト・ハムディ・タンプナル(著) 和久井路子(翻訳) 著者についてはこちら <あらすじ> 「トルコ近代文学の父」の代表作、ついに完訳! 東と西が出会う都市イスタンブールを舞台に、西洋化とオスマン朝の伝統文化への郷愁との狭間で引き裂かれるトルコの知識層青年の姿を、甘美な恋愛劇と重ねて描きだす。 「僕たちはお互いを愛しているのだろうか、それともボスフォラスを愛しているのだろうか?」 トルコ共和国建国から約十五年、第二次世界大戦勃発前夜におけるイスタンブールの青年たちの物語。 主人公ミュムタズは幼い頃に両親を相次いで喪い、以後は、歳の離れた従兄であるイヒサンに引き取られる。ミュムタズは、歴史家であり東西の文化に造詣の深 いイヒサンを精神面でも父とし、長ずるにつれてオスマン朝時代の伝統文化(文学、芸術、骨董)を深く愛するようになる。研究者となったミュムタズは、博士 論文を書き上げたのち、ボスフォラス海峡を渡るフェリーで、夫と別れたばかりのヌーランと運命的に出会う。意気投合した二人は、イスタンブルの街並みに伝 統の美しさを訪ね歩くなかで愛を深め、ついに結婚の意思を固めるが……。 甘美なラブストーリーと伝統文化の美と神秘、そしてイスタンブルというトポスの魅力が渾然として描きだされた不朽の名作。 購入はアマゾンから 関連記事 ・新しい人生 ・改宗者クルチ・アリ教会からモスクへ

セルタブ・エレネル Sertab Erener

セルタブ・エレネル Sertab Erener (1964年12月4日-)イスタンブール出身のPOP歌手。 POPシンガーになる以前は声楽を学んでいた。ソプラノ歌手であり、音域が非常に高いことで評価されていた。 ヨーロッパでは、「Every Way That I Can」を披露したユーロビジョン2003年の優勝者として名高い。 セルタプ・エレネルのユーロビジョン2003でのパフォーマンス 関連記事 ・ハーディセ ・タルカン

Istanbul: City of a Hundred Names (英語)

Istanbul: City of a Hundred Names (英語) 2007年 Aperture オルハン・パムク(著)アレックス・ウェブ(写真) ノーベル文学賞受賞者オルハン・パムクがエッセーを掲載している、イスタンブールを舞台にしたユニークな写真集。 ご購入はアマゾンより 関連記事 ・オルハン・パムク

Kolay Türkçe Kolay Japonca by Love Turkey – Kendini Tanıtma 自己紹介

Kendini tanıtma自己紹介Jiko shoukai (ciko şoğkay)Kendi / Kendisi 自己 jiko (ciko) Benim adım Mariko Tanaka. 私の名前は田中真理子です。Watashi no namae wa Tanaka Mariko desu.(vataşi no namağe va tanaka mariko des) Anaokulu öğretmeniyim.幼稚園の先生をしています。Youchien no sensei wo shite imasu.(yoğçiğen no sensey o şite imas) (ana okulu öğretmenliği yapmaktayım ) Evliyim. 結婚しています。kekkon shite imasu(kekkon şite imas) İki çocuğum var. 子供が2人います。kodomo ga futari imasu(kodomo ga futari…