Istanbul: City of a Hundred Names (英語)

Istanbul: City of a Hundred Names (英語)

2007年 Aperture

オルハン・パムク(著)アレックス・ウェブ(写真)

ノーベル文学賞受賞者オルハン・パムクがエッセーを掲載している、イスタンブールを舞台にしたユニークな写真集。

ご購入はアマゾンより

関連記事

オルハン・パムク Orhan Pamuk (1952年6月7日‐)トルコの小説家、劇作家、2006年ノーベル文学賞受賞者(トルコ人初)。 彼の著作は1100万冊以上売り上げ、60以上の言語に翻訳された。トルコ人の作家の中で、世界で最も有名な人物だろう。 2005年、スイス紙へのインタビューにおいて、国内でタブー視されているアルメニア人虐殺問 題に関し、政府は100万人のアルメニア人と3万人のクルド人を虐殺した事実を認めるべきだと発言したとして国家侮辱罪に問われ、世界のメディアから注目 を浴びた(2006年1月に不起訴)。国際的に認知される有名作家パムクの発言はトルコの欧州連合(EU)加盟問題に関わるトルコの人権問題にも波及した。パムク自身は、長年タブー扱いされていた問題も触れられるべきだという意図で行った発言だとしている。 日本語で出版されている作品はこちら↓ 無垢の博物館 Masumiyet Müzesi 白い城 Beyaz Kale 雪 Kar 新しい人生 Yeni Hayat 私の名は赤 Benim Adım Kırmızı

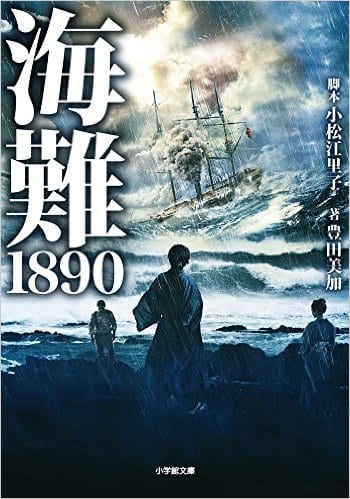

小松江里子脚本、豊田美加著『海難1890』小学館。 12月の公開が待たれる映画のノベライズ本です。 エルトゥールル号遭難事故とイラン在留邦人救出事件について本書で予習をすれば、より映画を楽しめるのではないでしょうか!(日土会お推薦の本) 内容(「BOOK」データベースより) 一八九〇年、親善訪日使節団を乗せたオスマン帝国の軍艦エルトゥールル号が、和歌山県串本沖で沈没した。六〇〇名以上が嵐の 海に投げ出される未曽有の大惨事。だが地元住人たちの懸命な救助活動により六十九名の命が救われ、母国トルコへの帰還を果たす。時は移って一九八五年。イ ラン・イラク戦争に伴いフセインはイラン領空の航空機無差別攻撃を宣言。各国は自国民の救出に動くが日本には手立てがない。多くの在留邦人の身に危機が 迫っていた―。日本・トルコ友好百二十五周年記念映画を完全ノベライズ。時を隔てた二つの出来事には、深い絆の物語があった。 DVDもでました!

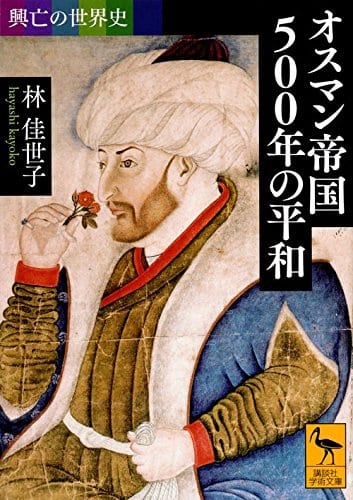

興亡の世界史 オスマン帝国500年の平和 林佳世子 一四世紀初頭、アナトリアの辺境に生まれた小国は、やがてバルカンからアラブ世界、北アフリカをおおう大帝国に発展した。メフメト二世、スレイマン一世ら強力なスルタンの時代、大宰相と官人たちの長く安定した支配、イスタンブルに花開いたオスマン文化。多民族と多宗教の共存した帝国が、一九世紀の「民族の時代」の到来により分裂するまでを描く。 文庫: 416ページ 出版社: 講談社 (2016/5/11) 言語: 日本語 ISBN-10: 406292353X ISBN-13: 978-4062923538 発売日: 2016/5/11 商品パッケージの寸法: 15 x 10.6 x 1.7 cm ご購入はアマゾンジャパンから

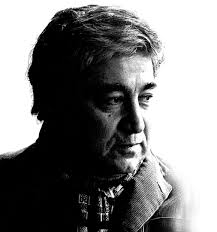

アズィス・ネスィン Aziz Nesin (1915年12月20日‐1995年7月6日)イスタンブール出身。トルコの風刺作家、詩人。100以上もの作品を世に出し、世界中で翻訳され読まれている、トルコを代表する作家。 日本語で出版されているネスィンの作品としては『口で鳥をつかまえる男‐アズィズ・ネスィン短編集‐』がある。 『口で鳥をつかまえる男‐アズィズ・ネスィン短編集‐』詳しくはこちら 彼は政治的アクティビストでもあった。そのきっかけとなったのは1980年のクーデタにより、知識人排斥の機運が高まったことであった。彼は仲間の数名の知識人と共に、当時政権にあった軍部に立ち向かい、「Aydinlar Dilekcesi(知識人の請願)」を発したことで有名になった。彼はまた、トルコ作家組合の長でもあった。 彼はイスラムへの強い批判でも知られる人物である。彼はサーマン・ルシュディーの「悪魔の詩」(1988年発表、預言者ムハンマドを題材とした小説)をトルコ語に翻訳した。この小説はイスラム世界では冒涜的だと受け取られ、アズィズ・ネスィンも強く非難を受けた。 1993年7月2日、アナトリア中央に位置するシヴァスのホテルでアズィス・ネスィン含む多くの知識人が一堂に会し会議をしていたところ、ホテルに火がつけられ避難路が塞がれるという、いわゆる「シヴァス大量殺人事件」が起きた。この時、アズィス・ネスィンは危機一髪非難に成功するが、37人もの文化人が命を落とした。この事件はのちに、トルコのイスラム原理主義とその「冒涜者」の対立ではないかとされた。 関連記事 ・オルハン・パムク ・サイト・ファーイク・アバスヤヌク

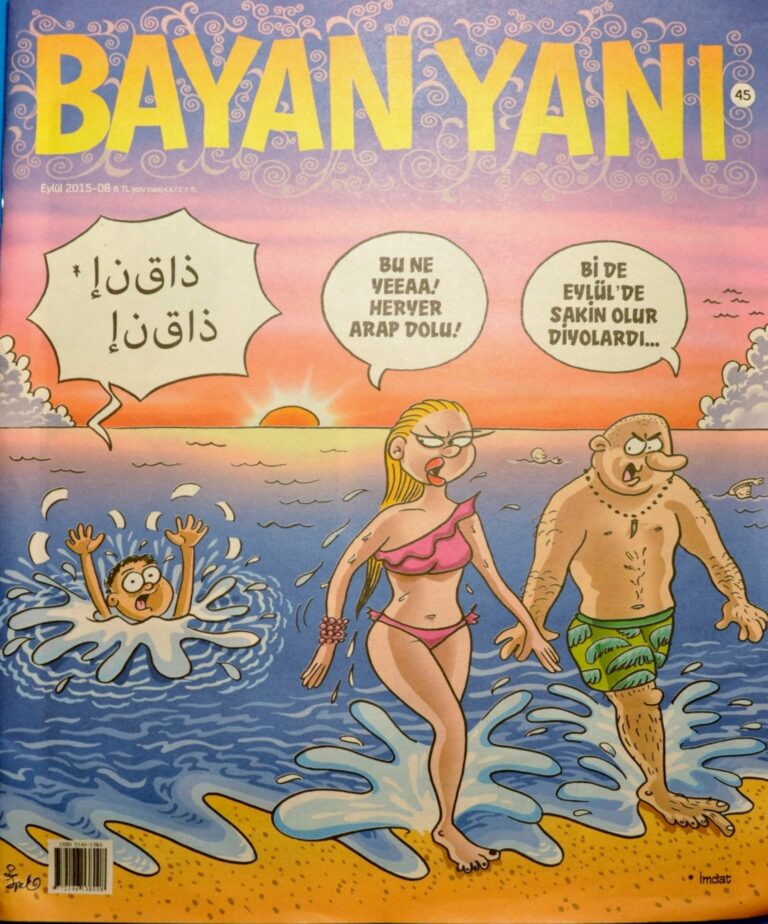

バヤンヤヌ トルコの風刺かわら版 バヤン・ヤヌはトルコ語で‴女性の隣‴を意味をする言葉。 元々は長距離バスなどのチケット売り場で使っていた表現。 知らない男性の隣での長い旅を辛く感じる女性に、バヤン・ヤヌ(他の女性客の隣の席)を挙げるのはバス会社のセールストークの一つであった。 この雑誌はバス会社と何の関係もないものの、中身を見ると女性の漫画家やエッセイストばかり。 女性の目線で見たトルコが楽しめる。 月刊誌 全32ページ 値段 6リラ (約240円)2015年9月現在 紹介したいのは2015年9月号 3ページ 左上の緑のごみ箱に四つの穴がある:金属類、紙類、プラスチック類、女 (イスタンブールで殺害された女性の死体の一部がごみ箱から見つかって、殺人が男性の友人だったことが判明した。このニュースを受けての風刺) 表紙 シーリアからの難民がトルコ経由でヨーロッパに流れ、地中海のリゾート地海岸などで命を落とした難民も多かった。雑誌の表紙はこの問題をテーマにしている。 男の子:(アラビア語の文字で)助けて!(トルコ人が分かるよう右下に訳が書かれてある) 女性:なんてひどいこと。どこもアラブ人だらけ! 男性:9月の海は静かだと言ってたのに。 12-13ページ こちらに小さなストーリーが描かれている。 一年ぶりに別荘に戻るイペックが、家の中で自分の写真を見つめているハリルに会う。ペンキ屋だが、この写真がお気に入りで、時々入って観賞するとのこと。 自分より自分の写真に恋を感じる彼はイペックが今まであったことのないタイプの男で、。。。 裏表紙 ご近所同士の楽しい会話がテーマになっている。 太り気味な体系が現実的で可愛い。 右に宣伝されているのは女性漫画家フェイハン・ギュヴェルの新作Elalem ne der? (世間に知らされたらどうなる)

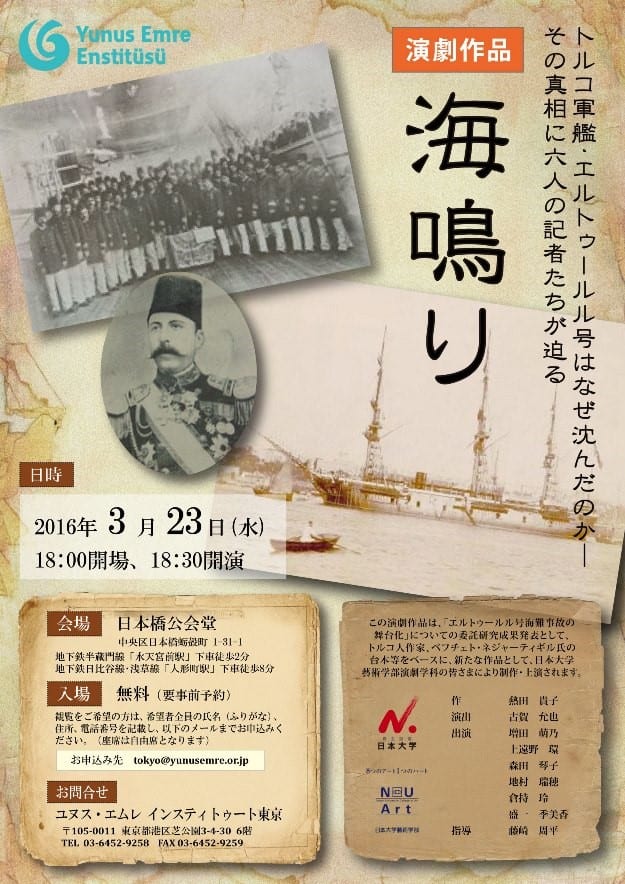

ユヌス・エムレ インスティトゥート東京からのお知らせです。 このたび、日本大学芸術学部演劇科の学生さん達にエルトゥールル号をテーマとした演劇を上演していただくことになりました。 つきましては以下ご案内申し上げます。またチラシを添付いたしますので、ご参照ください。 ≪海鳴り 演劇作品≫ ◆日時: 2016年3月23日(水) 開場:18:00 開演:18:30~ ◆会場: 日本橋公会堂 ◆参加: 無料 この演劇作品はエルトゥールル号遭難事故の舞台化についての委託研究発表として トルコ人作家、ベフチェト・ネジャーティギルの台本等をベースに新たな作品として 日本大学芸術学部演劇学科の生徒の皆さんにより制作・上演されます。