Similar Posts

日本人視点で楽しむ現代トルコ音楽 ŞEBNEM FERAH シェブネム・フェラフ

第4回 もう早いもので、季節は段々春へと向かっています。 早いところでは、春一番がもう確認されていますね。 3月8日は国際女性デー(International Women’s Day)だったということで、一足遅れてますがこの方を。 Şebnem Ferah – Birileri Var (2014) 誰かがいるのだ かなりキャリアの長い女性歌手の一人で通称Şebo、私は個人的に「Şebo姐」と呼んでいたりします。 元々「Volvox」というハードロック女性バンドで活動していたのですが、進学諸々でソロ活動に転じます。 このMVはホラー風味ですが、このシャウトが堪りません。 トルコでは「ロックの女王様」というと、Şebo姐で間違いないようです。 さて、例に漏れずいい曲が沢山あるので、少し紹介しておきます。 Şebnem Ferah – Sil Baştan 人生のやり直し(10 Mart 2007 İstanbul Konseri) これ、とってもイイんですよね( *´艸`) (↑YouTubeで視れる、このコンサートの映像(1時間強)がありますので、興味のある方は検索してください) Teoman – İki Yabancı ft. Şebnem Ferah (2000) 知らない者同士の二人 Teoman氏とのデュエットです。この曲で初めてŞebo姐を認識しましたが…とてもいい曲です。 そして、2人とも若い! (≧▽≦) Birileri VarSen hiç korkma, hiç utanma neysen öyle ol Sen vazgeçme, yine…

ジャン・チャクムル Can Çakmur 第10回浜松国際ピアノコンクールで優勝)

トルコ語で芸術関連ニュースを発信しているブログSanattan Yansimalar (芸術の木霊)に掲載されたジャン・チャクムル氏優勝のニュースをシェアする許可をいただきました。 ジャン・チャクムル第10回浜松国際ピアノコンクールで優勝 21歳で、ピアノ界においてめきめきと頭角を現しているジャン・チャクムル。浜松での勝利により、またもや大きな飛躍を遂げた。 スターピアニストジャン・チャクムル(1971年生まれ)。世界的に知られるコンクールの1つである、日本で開催された第10回浜松国際ピアノコンクールで、第一位の栄誉に輝いた。同時に室内楽賞、札幌市長賞も受賞している。 先頃スコットランドピアノコンクールで優勝し、その名を全世界に知らしめたジャン・チャクムル。日本で開催された浜松国際ピアノコンクールにおいて、予選を次々と勝ち抜き、最終候補者6人の1人となった。本コンクールには400人が応募し、DVD選考を通過した95人のうち、88人が参加した。1次予選で24人、2次予選では12人に絞られ、チャクムルは、3次予選後に残った6人の本選出場者の1人となった。本選ではリストのピアノ協奏曲を高関健の指揮で、東京交響楽団とともに演奏し、日本人4人、韓国人1人の候補者たちから一歩抜きんでた。チャクムルは11月23日~25日のコンクール開催中に指に怪我を負ったが、自分で手当てをして出場を続けた。Shigeru Kawai、ヤマハ、スタインウェイの中から選択できたピアノの中から、チャクムルは一番気に入ったShigeru Kawai EX フルコンサートグランドピアノを選び演奏した。 コンクールの第二位は牛田 智大(日本)、第3位はイ・ヒョク(韓国)が受賞した。第4位は今田 篤、第5位は務川 慧悟第6位は安並 貴史と決定した。日本人聴衆者の投票結果では、日本ピアノ界の新星、牛田 智大が1位であった。 審査委員は以下の通り。審査委員長:小川典子(ピアニスト)、ポール・ヒューズ(イギリスBBC交響楽団ゼネラルマネージャー)、ヤン・イラーチェク・フォン・アルニン(ドイツ ウィーク国立音楽大学ピアノ科教授・ピアニスト・ウィーン国際ベートーヴェンピアノコンクール芸術監督、審査委員長)、アレクサンダー・コブリン(アメリカ/ロシア ピアニスト)、ムーン・イクチュー(韓国 ソウル大学校ピアノ科教授、ピアニスト)、ロナン・オホラ(イギリス ロンドンギルドホール音楽演劇学校ピアノ研究科長。ピアニスト)、迫昭嘉(日本 東京藝術大学教授、音楽部長、ピアニスト)、エリソ・ヴィルサラーゼ(ロシア モスクワ音楽院教授、ミュンヘン音楽大学常任教授、ピアニスト)、ウタ・ヴェヤント(ドイツ ピアニスト)、ウー・イン(中国 北京中央音楽院ピアノ学部長、ピアニスト)、ディーナ・ヨッフェ(イスラエル バルセロナ音楽院教授、ピアニスト) 浜松国際ピアノコンクールは1991年にスタートして以来、3年毎に開催されている。国際音楽コンクール世界連盟(WFIMC)およびアリンク・アルゲリッチ財団のメンバーでもある本コンクールは、全世界のピアノコンクールの中でも権威が認められている。今年第10回となったコンクールでは、過去にフレディ・ケンプ(1997)、オルガ・ケルン(2000)、ダヴィッド・フレイ(2003)、アレクセイ・ゴルラッチ(2006)、ダニエル・シュー(2015)などのピアニストたちが受賞している。 出場選考を通過した95人のうち、中国人が13人、日本人は25人、ロシア人は14人、アメリカ人は4人、ウクライナ人は3人であった。第2位は日本のクラシック音楽界の新星牛田が獲得した。ジャン・チャクムルは第10回コンクール優勝者として、東京交響楽団とともに20回の日本国内コンサートツアーを行う。他にも多くのコンサートが組まれるほか、BISレコードからCDのレコーディング契約の権利を獲得した。ジャン・チャクムルは現在ドイツのフランツ・リストヴァイマル音楽大学に在学中で、グリゴリー・グルツマン教授の指導の下、研鑽を積んでいる。 プロフィール 1998年アンカラ生まれ。レイラ・ベケンシル、アイシェ・カプランのもとでピアノを習い始め、2009年からはエムレ・シェンの指導を受ける。2010年にベルギーで開催された第10回青少年ピアノコンクールで最終選考に残り、EPTA-ワロニーの長であるディアンヌ・アンダーソンからムジカ・アルテルナのマスターコースに招聘される。2010年より数多くの国際的な音楽院で研鑽を重ね、エヴァ・クピーク、アリエ・ヴァルディア、ラン・ヴァイスなど著名な演奏家との共演の機会を得る。2012年に第22回ローマ国際コンクールで優勝してからは、アンカラを皮切りに、ベルギー、ルクセンブルク、イスタンブールドイツ領事館、ウイーンの在墺トルコ大使館でリサイタルを行う。これらと並行して、トルコでアンタルヤ・ピアノフェスティバル、アンカラ音楽祭、イタリアではマルケッルス劇場音楽祭などの国際芸術祭で演奏する。2013年にはギュヘル、シュヘル・ペキネル姉妹による青年音楽家教育プロジェクトに選出される。2014年ピアナーレ国際ピアノアカデミー&コンクールでの好成績により奨学金を獲得、EMCY賞(European Music Competitions for Youth)も受賞した。同年エンデル・サクプナル指揮、エスキシェヒル交響楽団で演奏を果たしたチャクムルは、ヴァイマルで開催された第4回フランツ・リスト青年ピアニストコンクールで3位に入賞、同時にバルトーク特別賞を獲得する。同年、ドニゼッティ・クラシック音楽賞の「ヤング・ミュージシャン賞」(18歳以下部門)受賞。2015年には、サッシャ・ゲッツェル指揮ボルサン・イスタンブールフィルと、第43回イスタンブール音楽祭のオープニングコンサートでの演奏を果たした。2017年スコットランド国際ピアノコンクールで第1位となり、本年イギリスで数多くのコンサートで演奏する権利が与えられている。 今日までの演奏家としてのアイデンティティの確立は、マルセラ・クルデリ、菅野潤の指導によるところが大きく、現在なお大学生としてドイツのフランツ・リストヴァイマル音楽大学においてグリゴリー・グルツマン教授に師事している。同時にベルギーでディアンヌ・アンダーソンからも教えを受けている。 http://www.sanattanyansimalar.com/can-cakmur-10-hamamatsu-yarismasi-ni-kazandi/4080/

Türkler İçin Tokyo Gezi Rehberi – Tokyoda Görülecek 10 Yer! (2) Harajuku

Tokyo gezisinin bu bölümünde Harajuku’yu anlatacağız. Tren bağlantıları için işinize yarayacak sayfaları tekrar verelim:https://world.jorudan.co.jp/mln/en/?sub_lang=nosubhttp://www.hyperdia.com/en/ 2 Harajuku Harajuku 1964 Tokyo Olimpiyatlarında sporcular için olimpiyat köyüydü. Sonra cosplay sevenlerin bol bol gezdiği ilginç bir ortam olarak ünlendi. Şimdilerde bu pek görülmese de hala görecek başka çok şey ver bu civarda.Varış: Metro Chiyoda ve Fukutoshin hattı Harajuku (Meiji…

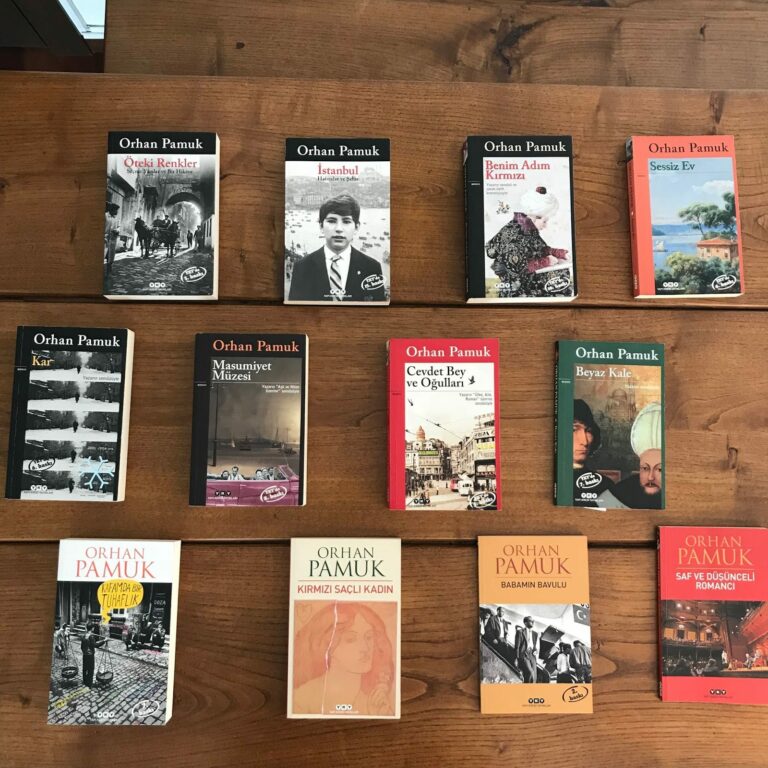

『白い城』オルハン・パムク

『白い城』 Beyaz Kale 2009年 藤原書店 オルハン・パムク(著) 宮下遼、宮下志朗(翻訳) <あらすじ> 舞台は17世紀のイスタンブール。ナポリへの航海中に海賊にさらわれ、奴隷としてイスタンブールにやってくるヴェネチア人学生が主人公だ。彼はのちに「師」と呼ばれる、自分と見間違うほどよく似た男の奴隷となる…

Kolay Türkçe Kolay Japonca by Love Turkey – Kendini Tanıtma 自己紹介

Kendini tanıtma自己紹介Jiko shoukai (ciko şoğkay)Kendi / Kendisi 自己 jiko (ciko) Benim adım Mariko Tanaka. 私の名前は田中真理子です。Watashi no namae wa Tanaka Mariko desu.(vataşi no namağe va tanaka mariko des) Anaokulu öğretmeniyim.幼稚園の先生をしています。Youchien no sensei wo shite imasu.(yoğçiğen no sensey o şite imas) (ana okulu öğretmenliği yapmaktayım ) Evliyim. 結婚しています。kekkon shite imasu(kekkon şite imas) İki çocuğum var. 子供が2人います。kodomo ga futari imasu(kodomo ga futari…

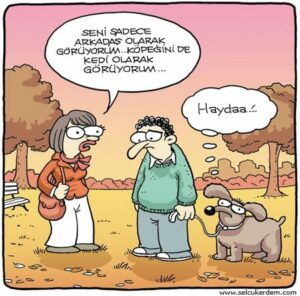

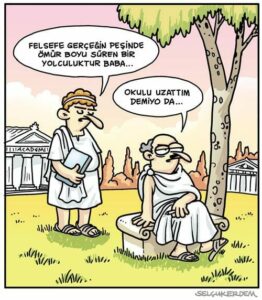

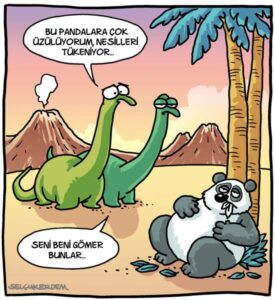

今月のトルコの風刺漫画 2018年12月 エルディル・ヤシャロール

今月のトルコの風刺漫画 2018年12月 エルディル・ヤシャロール