Similar Posts

ギュルシェン Gülşen

ギュルシェン Gülşen (1979年5月29日‐)イスタンブール出身。歌唱力に加え、その妖艶なスタイルが人気の歌手。ファーストアルバム「Be Adam(男なんて)」の中の「Gel Çarem(癒しよ、来て)」のスローテンポな曲調は多くの人々に愛され、彼女を一躍大スターにした。最近では露出の多い衣装などでセクシー路線をアピール。 関連記事 ・ハンデ・イェネル ・ムスタファ・サンダル

芸文館 イスタンブールで学ぶ日本の芸術

芸文館 Japon Sanat Merkezi イスタンブールのアジア側にある芸文館Japon Sanat Merkeziは日本とトルコを芸術でつなぐ存在である。 墨絵や日本画のクラス、日本とトルコの芸術家たちによる共同作品展などの文化活動を積極的に実施。 2016年の5月には町田市立国際版画美術館にてArtTurkeyJapan2016の名でトルコ人芸術家たちの作品展を予定している。楽しみですね。

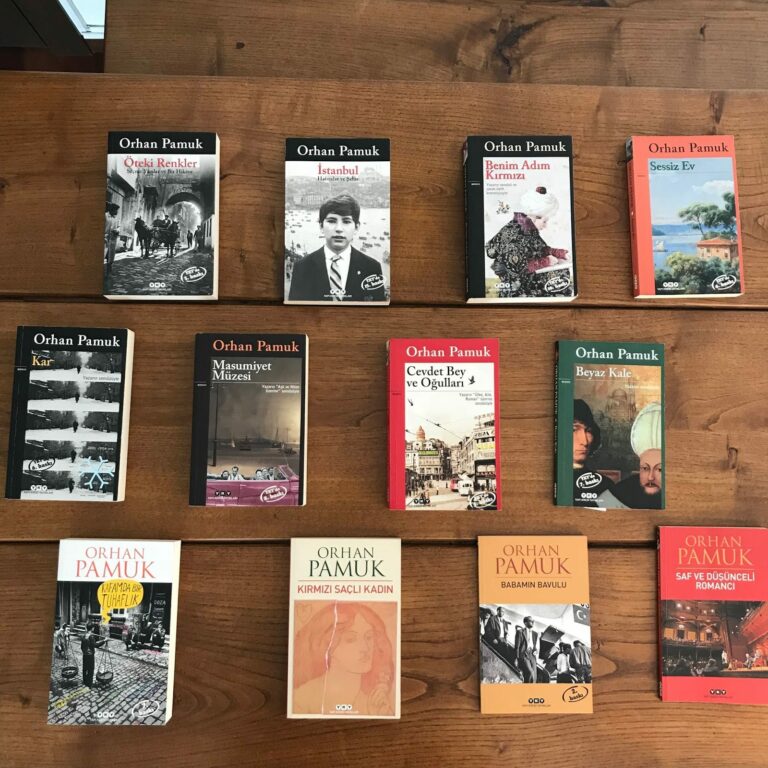

『白い城』オルハン・パムク

『白い城』 Beyaz Kale 2009年 藤原書店 オルハン・パムク(著) 宮下遼、宮下志朗(翻訳) <あらすじ> 舞台は17世紀のイスタンブール。ナポリへの航海中に海賊にさらわれ、奴隷としてイスタンブールにやってくるヴェネチア人学生が主人公だ。彼はのちに「師」と呼ばれる、自分と見間違うほどよく似た男の奴隷となる…

ペングエン トルコの風刺かわら版

ペングエン トルコの風刺かわら版 トルコ語で「ペンギン」を意味するこのかわら版は、2002年に創刊され、トルコと北キプロス共和国で出版されている。エンブレムは空を飛ぼうとするペンギンである。 週刊紙 値段トルコでは4リラ(約160円)、北キプロスでは5リラ(約200円)2015年10月現在 紹介するのは2015年9月24日版 表紙 羊「僕は逃げるよ、良いお祭りを」 ヒジュラ暦12月10日から4日間、イスラム教には動物(羊など)を生贄としてささげるクルバン祭という一大行事がある。国民の休日でもあるこの日に、当の羊が休暇で旅行に出かけてしまい、残された人間たち(お父さんの手にナイフが握られているのは生贄のため)があっけにとられている。 3ページ 2015年のクルバン祭は9月にあったが、偶然これが選挙と重なり、国内で政党間の緊張が高まった時期でもあった。 中央の、牛と羊の絵が描かれている一コマ漫画では、クルバン祭で生贄にされないよう逃げている牛や羊をそっちのけで夜の街を走り回る男たちが描かれ、牛が羊に対して「僕たちが目当てじゃないから安心しな!」と言っている。 羊ではなく、政敵を追いかけ回しているのだ。 4ページ 中段に描かれている緑色のカエルのような生き物、それがトルコの「宇宙人」のイメージである。なぜか太っていて、目が上に突き出している。そして話すことといえばもちろん、サッカーについて。 宇宙人「この惑星のことはすべて理解した。けれどオフサイドがわからない」 男「ああ!(なんてこった)」 関連記事 ・ハジャマット トルコの宗教的風刺かわら版 ・ウイクスズ トルコの風刺かわら版

セルタブ・エレネル Sertab Erener

セルタブ・エレネル Sertab Erener (1964年12月4日-)イスタンブール出身のPOP歌手。 POPシンガーになる以前は声楽を学んでいた。ソプラノ歌手であり、音域が非常に高いことで評価されていた。 ヨーロッパでは、「Every Way That I Can」を披露したユーロビジョン2003年の優勝者として名高い。 セルタプ・エレネルのユーロビジョン2003でのパフォーマンス 関連記事 ・ハーディセ ・タルカン

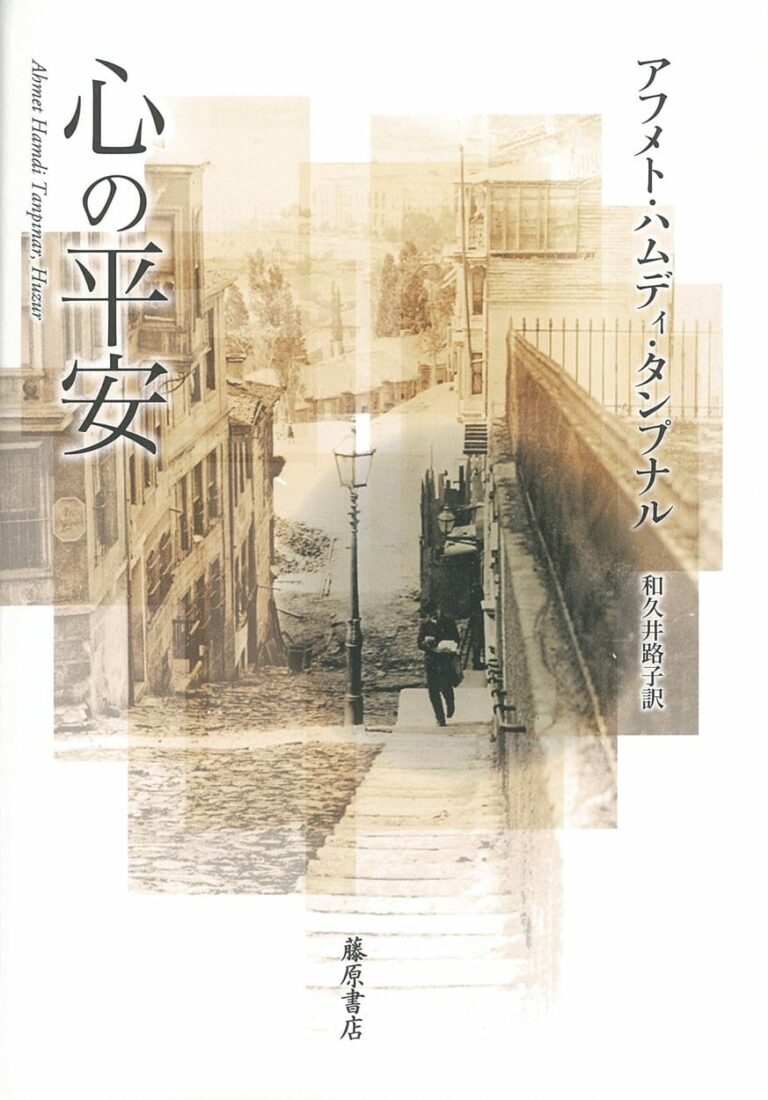

『心の平安』 Huzur

『心の平安』 Huzur 2015年藤原書店 アフメト・ハムディ・タンプナル(著) 和久井路子(翻訳) 著者についてはこちら <あらすじ> 「トルコ近代文学の父」の代表作、ついに完訳! 東と西が出会う都市イスタンブールを舞台に、西洋化とオスマン朝の伝統文化への郷愁との狭間で引き裂かれるトルコの知識層青年の姿を、甘美な恋愛劇と重ねて描きだす。 「僕たちはお互いを愛しているのだろうか、それともボスフォラスを愛しているのだろうか?」 トルコ共和国建国から約十五年、第二次世界大戦勃発前夜におけるイスタンブールの青年たちの物語。 主人公ミュムタズは幼い頃に両親を相次いで喪い、以後は、歳の離れた従兄であるイヒサンに引き取られる。ミュムタズは、歴史家であり東西の文化に造詣の深 いイヒサンを精神面でも父とし、長ずるにつれてオスマン朝時代の伝統文化(文学、芸術、骨董)を深く愛するようになる。研究者となったミュムタズは、博士 論文を書き上げたのち、ボスフォラス海峡を渡るフェリーで、夫と別れたばかりのヌーランと運命的に出会う。意気投合した二人は、イスタンブルの街並みに伝 統の美しさを訪ね歩くなかで愛を深め、ついに結婚の意思を固めるが……。 甘美なラブストーリーと伝統文化の美と神秘、そしてイスタンブルというトポスの魅力が渾然として描きだされた不朽の名作。 購入はアマゾンから 関連記事 ・新しい人生 ・改宗者クルチ・アリ教会からモスクへ

(1936年2月24日‐)トルコの短編小説家、詩人、小説家。

(1936年2月24日‐)トルコの短編小説家、詩人、小説家。