『イスタンブール日本人学校』

『イスタンブール日本人学校』

イスタンブール日本人学校初代校長として、異文化の中の学校づくりをゼロから始めた著者の奮戦記。トルコでの様々なエピソードを通して、日本人学校の理念や教育方針を読みとることができる。(「MARC」データベースより)

ご購入はアマゾンより

イスタンブール日本人学校初代校長として、異文化の中の学校づくりをゼロから始めた著者の奮戦記。トルコでの様々なエピソードを通して、日本人学校の理念や教育方針を読みとることができる。(「MARC」データベースより)

ご購入はアマゾンより

今月のトルコの風刺漫画 2018年12月 エルディル・ヤシャロール

Istanbul: City of a Hundred Names (英語) 2007年 Aperture オルハン・パムク(著)アレックス・ウェブ(写真) ノーベル文学賞受賞者オルハン・パムクがエッセーを掲載している、イスタンブールを舞台にしたユニークな写真集。 ご購入はアマゾンより 関連記事 ・オルハン・パムク

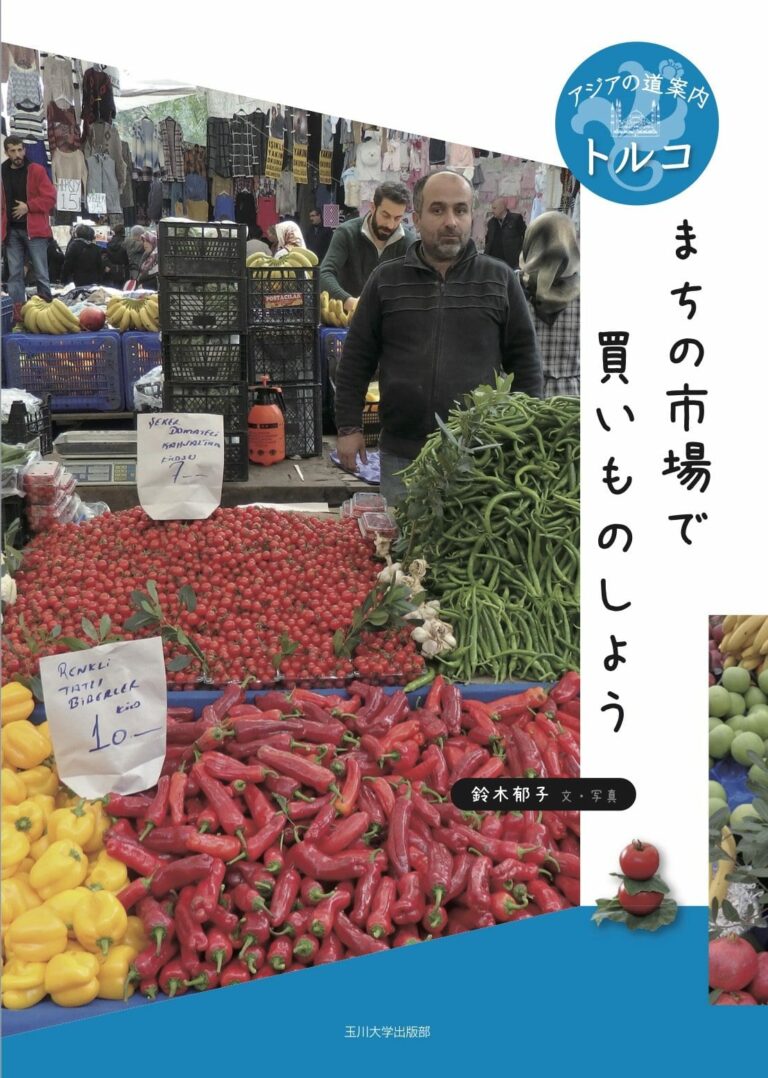

アジアの道案内 トルコ まちの市場で買いものしよう 玉川大学出版部から、子ども向けの写真絵本が出版される。 『アジアの道案内 トルコ まちの市場で買いものしよう』 著者は鈴木郁子さん。 書籍の詳細については玉川大学出版部のページを参照されたい。 著者の鈴木さんは、「日本の子どもたちに『トルコってなんだかおもしろい国だ。』と思ってもらいたい」との願いを持って書いたと話す。 フルカラーの40ページで、大人にも楽しい一冊になっている。挿画は藤原ヒロコさん。 アジアとヨーロッパが交差するトルコの大都市イスタンブール。各地で週一回市が立つ。この本では「火曜日に開かれる市場に買いものに行って、夕ごはんをつくってみよう!」がテーマとなっている。野菜にくだもの、チーズや食器、くつした、下着、かつらまで何でもあるトルコの市場の雰囲気が楽しめる一冊。 ご購入は 又はアマゾンジャパンにて

日本語トルコ語辞典の定番とも言える竹内和夫先生の辞書。 内容(「BOOK」データベースより) 日本語からトルコ語に変換する辞典。日本語のローマ字表記を見出しとしてアルファベット順に配列。各用語は見出し語の後に日本語、外来語の語源、品詞とトルコ語の訳語を掲載。見出し項目は約33000語を収録する。 内容(「MARC」データベースより) 約33000の見出し語について、アクセントの表記、単語の認定などに留意しつつ、ローマ字を主に漢字・カナ・かなの表記も付してまとめた辞典。87年に刊行された「トルコ語辞典」の項目を徹底的に見直し編集したもの。 ポケット版

作家 新藤悦子 新藤 悦子(しんどう えつこ、1961年 – )は、ノンフィクション作家、ファンタジー小説家。愛知県豊橋市出身。津田塾大学学芸学部国際関係学科卒業。1988年、情報センター出版局刊の『エツコとハリメ 二人で織ったトルコ絨毯の物語』でデビュー。 略歴[編集] 1961年 愛知県豊橋市に生まれる。津田塾大学学芸学部国際関係学科卒業。在学中から中近東に関心を持ち、トルコ、エジプトを旅行。 1985年から86年にかけてトルコ、イランを遊学する。トルコのカッパドキア地方ギョレメ村にて、現地の女性ハリメさんの手ほどきを得て絨毯を織り上げる。この時の体験をもとに綴った初の書き下ろしが、『エツコとハリメ』。 1987年、ソビエト連邦領中央アジアからトルコへと遊牧民の軌跡を追い、それをまとめたものが『羊飼いの口笛が聴こえる 遊牧民の世界』。以降若手のノンフィクションライターとして、著作を重ねる。 2003年3月豊橋ふるさと大使に任命される。 2005年5月 『青いチューリップ』が、第38回日本児童文学者協会新人賞受賞 2006年5月 1996年日本ヴォーグ社刊行の絵本『空とぶじゅうたん』が、『空とぶじゅうたん1』『空とぶじゅうたん2』としてブッキングより復刊。 2015年9月 ノベルズ・エクスプレス刊行の 単行本『イスタンブルで猫さがし』 著書[編集] 『エツコとハリメ 二人で織ったトルコ絨毯の物語』(情報センター出版局 1988年7月発行) 『羊飼いの口笛が聴こえる 遊牧民の世界』(朝日新聞社 1990年6月10日発行) 『チャドルの下から見たホメイニの国』(新潮社 1992年1月25日発行) 『イスタンブールの目』(主婦の友社 1994年4月1日発行) 『トルコ風の旅』(東京書籍 1996年5月24日発行) 初のファンタジー絵本『空とぶじゅうたん』(こみねゆら挿絵 1996年11月20日 日本ヴォーグ社発行) 『ギョレメ村でじゅうたんを織る――たくさんのふしぎ傑作集』(福音館書店 1998年9月25日発行) ファンタジー『時をわたるキャラバン』(東京書籍 1999年7月2日発行) 『青いチューリップ』(講談社2004年11月発行) 『青いチューリップ、永遠に』(講談社2007年10月25日発行) 『月夜のチャトラパトラ (文学の扉)』(講談社2009年11月11 日発行) 『ピンクのチビチョーク』(童心社2010年3月5日発行) 『ロップのふしぎな髪かざり』(講談社2011年6月29日発行) 『ヘンダワネのタネの物語』(ポプラ社2012年10月6日発行)