『イスタンブール短編集』サーイト・ファーイク・アバスヤヌック

『イスタンブール短編集』 1997年 智文社

サーイト・ファーイク・アバスヤヌック

小山皓一郎(編・訳)

内容(「MARC」データベースより)

わが街よ、海よ、カモメよ、おろかで哀しく愛しき人びとよ…。1930~40年代の黄昏のイスタンブールを舞台に人生の哀歓・人情の機微を絶妙の筆で描く28編。

ご購入はアマゾンより

関連記事

関連記事

『新しい人生』 Yeni Hayat 藤原書房 2010年 オルハン・パムク(著) 安達智英子(翻訳) <あらすじ(裏表紙より)> 「「ある日、一冊の本を読んで、ぼくの全人生が変わってしまった。」工科大学に通う平凡な大学生だった主人公は、美しい女子学生ジャーナンが持っていた本を古本市で購入し、その本の圧倒的な力にすっかり魅了されてしまう。主人公はジャーナンに心を奪われるが、ジャーナンの恋人メフメットが突然の銃撃事件で撃たれ、直後に二人は現場から失踪する。二人が自分と同じく本によって人生を狂わされたことを知った主人公は、二人の行方と、本に記された「新たしい人生」を探し求めて、長距離バスを乗り継ぐ旅に出る。 やがて再開を果たした主人公とジャーナンは、メフメットを負ってトルコ全土を巡る旅を続ける中で、銃撃事件の背後に、トルコの西洋化に抵抗する秘密組織の存在を知る…。刊行時にトルコで史上最速の売行きを達成した、ノーベル文学賞受賞作家の小説第五作。」 購入はアマゾンから 関連記事

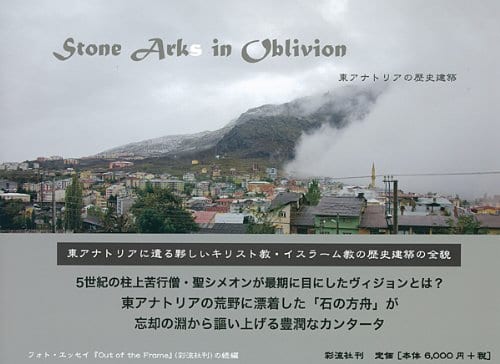

写真集 東アナトリアの歴史建築 Stone Arks in Oblivion 2011年 彩波社刊 篠野志郎(著) <内容> 東アナトリアに残る彩しいキリスト教・イスラーム教の歴史建築の全貌。 5世紀の柱上苦行僧・聖シメオンが最期に目にしたヴィジョンとは? 東アナトリアのあれのに打擲した「医師の方舟」が忘却の淵から謳い上げる豊潤なカンタータ ご購入はアマゾンより 関連記事 ・映画『昔々、アナトリアで』 Bir Zamanlar Anadolu’da ・写真集 カッパドキア 刻まれた時間

ArtTurkey美術展in町田 町田国際版画美術館にてArtTurkey美術展が開催しました。 両国の芸術家たちの作品が並んでいて楽しいです。5月3日から5月8日まで。

日本初!! 日本人とトルコ人のハーフの赤ちゃんのための名前辞典 トルコ語でハーフのことをmelez“メレズ”と言う。親の一人が外国人で、母国語も二つ持っているイメージで、非常にポジティブな言葉だ。日本人とトルコ人のハーフが増えているのは喜ばしいことだが、両方の国にしっくりくる名前を探すのは一苦労。日本語とトルコ語の発音はだいぶ異なっていて、参考にできる資料は今までなかった。 そこで実際に使われている名前をリストアップしてみた。数ページ続くので、パソコンの方はNEXTを押して次のページにいこう。 トルコ語の名前の付け方については『赤ちゃんトルコ語命名ガイド』を参照されたい。 漢字で書いたら できればカタカナより漢字の名前が望ましいと考える方も少なくないはず。赤い字で「漢字で書いたら」の表示が見えたらクリックしてみよう。漢字例は今後もっと増やしていく予定でいる。 LoveTurkey独自開発のトルコ語日本語関連語ビジュアル辞典では図として表示されているので、是非利用してみてほしい。 次のような図が確認できる: 女の子の名前 Alanay アラナイ (トルコ語、1)赤い月2)国を征服する女王の意味。)漢字で書いたら Asena アセナ(トルコ語, メスのオオカミ、聖なるオオカミ、女戦士、強い女性、美しい女の子)漢字で書いたら Ay アイ (トルコ語、月の意味)漢字で書いたら Ayça / Aychaアイチャ (トルコ語、お月さまのように明るい) Aydan アイダン(トルコ語、お月さまのように綺麗、お月さまで作られたように綺麗) Ayhan アイハン (トルコ語、月の神様、月の王様、聖なる月) Ayla アイラ (トルコ語、お月さまの周りの暈かさ、光輪)漢字で書いたら Aylin アイリン(トルコ語、お月さまの周りの暈かさ、光輪)漢字で書いたら Ayşa / Aysha 又は Ayşe アイシャ / アイシェ (アラビア語から, 心安らかな人生を送る人)漢字で書いたら Ayşen アイシェン(トルコ語、お月さまのように明るくて陽気)漢字で書いたら Beren べレン(トルコ語、強い、強くなる子。男女共に使用可)漢字で書いたら Cansu ジャンス (ソグド語、トルコ語、命を与えてくれる水、男女ともに使用可) Çim チム (トルコ語、新鮮な芝生、緑豊かなところ)漢字で書いたら Çimen チメン (トルコ語、自然に植えた芝生) Deniz デニズ (トルコ語、海、男女ともに使用可) Derin デリン (トルコ語、1)深い 2)成熟した人間、一番先へ進んだ人間) Didem ディーデム (ペルシア語&トルコ語、私の目、目のよう大事、かけがえのない) Günana ギュナナ (古代トルコ語から、母なるお日様、お日様の神様)…

タルカン Tarkan (1972年19月17日-)ドイツ出身。 トルコのPOP歌手。ヨーロッパやアメリカなどでも人気で、「トルコの貴公子」との愛称を持つ。 幼少期を家族と共にドイツで過ごしたが、1982年、13歳の時にイスタンブールに移住。 1993年、「Yine Sensiz(また君がいない)」で70万枚を記録する衝撃的なデビューを飾った。 1994年、セカンド・アルバム『A-Acayipsin(お前ってすげぇな)』が、トルコとヨーロッパを合わせて275万枚のセールスを記録し、トップスターとしての地位を確実にした。 1999年にはドイツやフランスを主として欧州各国でシングル『Şımarık(甘えん坊)』 が爆発的なヒットを記録、同年フランスにて開催されたワールド・ミュージック・アワードで優勝した。2000年5月にはシングル『Şımarık』が邦題『Chu!Chu!は恋の合言葉』としてユニヴァーサル・クラシックより日本に発売され、アルバム『Chu!Chu!は恋の合言葉~トルコより愛をこめて』もまた同年に日本で発売された。2002年には、FIFAワールドカップにおいて、トルコ代表チームの応援歌も手掛けるなど、トルコを代表する歌手である。 タルカン「Simarik」はこちら 関連記事 ・テオマン

トルコ語で芸術関連ニュースを発信しているブログSanattan Yansimalar (芸術の木霊)に掲載されたジャン・チャクムル氏優勝のニュースをシェアする許可をいただきました。 ジャン・チャクムル第10回浜松国際ピアノコンクールで優勝 21歳で、ピアノ界においてめきめきと頭角を現しているジャン・チャクムル。浜松での勝利により、またもや大きな飛躍を遂げた。 スターピアニストジャン・チャクムル(1971年生まれ)。世界的に知られるコンクールの1つである、日本で開催された第10回浜松国際ピアノコンクールで、第一位の栄誉に輝いた。同時に室内楽賞、札幌市長賞も受賞している。 先頃スコットランドピアノコンクールで優勝し、その名を全世界に知らしめたジャン・チャクムル。日本で開催された浜松国際ピアノコンクールにおいて、予選を次々と勝ち抜き、最終候補者6人の1人となった。本コンクールには400人が応募し、DVD選考を通過した95人のうち、88人が参加した。1次予選で24人、2次予選では12人に絞られ、チャクムルは、3次予選後に残った6人の本選出場者の1人となった。本選ではリストのピアノ協奏曲を高関健の指揮で、東京交響楽団とともに演奏し、日本人4人、韓国人1人の候補者たちから一歩抜きんでた。チャクムルは11月23日~25日のコンクール開催中に指に怪我を負ったが、自分で手当てをして出場を続けた。Shigeru Kawai、ヤマハ、スタインウェイの中から選択できたピアノの中から、チャクムルは一番気に入ったShigeru Kawai EX フルコンサートグランドピアノを選び演奏した。 コンクールの第二位は牛田 智大(日本)、第3位はイ・ヒョク(韓国)が受賞した。第4位は今田 篤、第5位は務川 慧悟第6位は安並 貴史と決定した。日本人聴衆者の投票結果では、日本ピアノ界の新星、牛田 智大が1位であった。 審査委員は以下の通り。審査委員長:小川典子(ピアニスト)、ポール・ヒューズ(イギリスBBC交響楽団ゼネラルマネージャー)、ヤン・イラーチェク・フォン・アルニン(ドイツ ウィーク国立音楽大学ピアノ科教授・ピアニスト・ウィーン国際ベートーヴェンピアノコンクール芸術監督、審査委員長)、アレクサンダー・コブリン(アメリカ/ロシア ピアニスト)、ムーン・イクチュー(韓国 ソウル大学校ピアノ科教授、ピアニスト)、ロナン・オホラ(イギリス ロンドンギルドホール音楽演劇学校ピアノ研究科長。ピアニスト)、迫昭嘉(日本 東京藝術大学教授、音楽部長、ピアニスト)、エリソ・ヴィルサラーゼ(ロシア モスクワ音楽院教授、ミュンヘン音楽大学常任教授、ピアニスト)、ウタ・ヴェヤント(ドイツ ピアニスト)、ウー・イン(中国 北京中央音楽院ピアノ学部長、ピアニスト)、ディーナ・ヨッフェ(イスラエル バルセロナ音楽院教授、ピアニスト) 浜松国際ピアノコンクールは1991年にスタートして以来、3年毎に開催されている。国際音楽コンクール世界連盟(WFIMC)およびアリンク・アルゲリッチ財団のメンバーでもある本コンクールは、全世界のピアノコンクールの中でも権威が認められている。今年第10回となったコンクールでは、過去にフレディ・ケンプ(1997)、オルガ・ケルン(2000)、ダヴィッド・フレイ(2003)、アレクセイ・ゴルラッチ(2006)、ダニエル・シュー(2015)などのピアニストたちが受賞している。 出場選考を通過した95人のうち、中国人が13人、日本人は25人、ロシア人は14人、アメリカ人は4人、ウクライナ人は3人であった。第2位は日本のクラシック音楽界の新星牛田が獲得した。ジャン・チャクムルは第10回コンクール優勝者として、東京交響楽団とともに20回の日本国内コンサートツアーを行う。他にも多くのコンサートが組まれるほか、BISレコードからCDのレコーディング契約の権利を獲得した。ジャン・チャクムルは現在ドイツのフランツ・リストヴァイマル音楽大学に在学中で、グリゴリー・グルツマン教授の指導の下、研鑽を積んでいる。 プロフィール 1998年アンカラ生まれ。レイラ・ベケンシル、アイシェ・カプランのもとでピアノを習い始め、2009年からはエムレ・シェンの指導を受ける。2010年にベルギーで開催された第10回青少年ピアノコンクールで最終選考に残り、EPTA-ワロニーの長であるディアンヌ・アンダーソンからムジカ・アルテルナのマスターコースに招聘される。2010年より数多くの国際的な音楽院で研鑽を重ね、エヴァ・クピーク、アリエ・ヴァルディア、ラン・ヴァイスなど著名な演奏家との共演の機会を得る。2012年に第22回ローマ国際コンクールで優勝してからは、アンカラを皮切りに、ベルギー、ルクセンブルク、イスタンブールドイツ領事館、ウイーンの在墺トルコ大使館でリサイタルを行う。これらと並行して、トルコでアンタルヤ・ピアノフェスティバル、アンカラ音楽祭、イタリアではマルケッルス劇場音楽祭などの国際芸術祭で演奏する。2013年にはギュヘル、シュヘル・ペキネル姉妹による青年音楽家教育プロジェクトに選出される。2014年ピアナーレ国際ピアノアカデミー&コンクールでの好成績により奨学金を獲得、EMCY賞(European Music Competitions for Youth)も受賞した。同年エンデル・サクプナル指揮、エスキシェヒル交響楽団で演奏を果たしたチャクムルは、ヴァイマルで開催された第4回フランツ・リスト青年ピアニストコンクールで3位に入賞、同時にバルトーク特別賞を獲得する。同年、ドニゼッティ・クラシック音楽賞の「ヤング・ミュージシャン賞」(18歳以下部門)受賞。2015年には、サッシャ・ゲッツェル指揮ボルサン・イスタンブールフィルと、第43回イスタンブール音楽祭のオープニングコンサートでの演奏を果たした。2017年スコットランド国際ピアノコンクールで第1位となり、本年イギリスで数多くのコンサートで演奏する権利が与えられている。 今日までの演奏家としてのアイデンティティの確立は、マルセラ・クルデリ、菅野潤の指導によるところが大きく、現在なお大学生としてドイツのフランツ・リストヴァイマル音楽大学においてグリゴリー・グルツマン教授に師事している。同時にベルギーでディアンヌ・アンダーソンからも教えを受けている。 http://www.sanattanyansimalar.com/can-cakmur-10-hamamatsu-yarismasi-ni-kazandi/4080/